| 『初秋、足利一族の史跡を辿る』 |

||

| 先般、鎌倉シルバーボランティアガイド協会主催の、金沢街道沿いに辿る上記史跡巡りに参加してきた。総勢100名!を越す参加者は数班に分かれて、それぞれのガイドのもと朝10時鎌倉駅を出発、総行程約6Kmの道のりを次のコースで辿り、泉水橋で午後15時頃解散になった。 行程も緩やかで道のりも比較的平坦のため、時間のわりに疲労感もなく歴史の影に隠れがちな史跡巡りに感銘を受けた半日であった。以下のコース概要を参考に皆さんも天候の良いときに、ゆっくり歩いて見たらいかがですか。 |

||

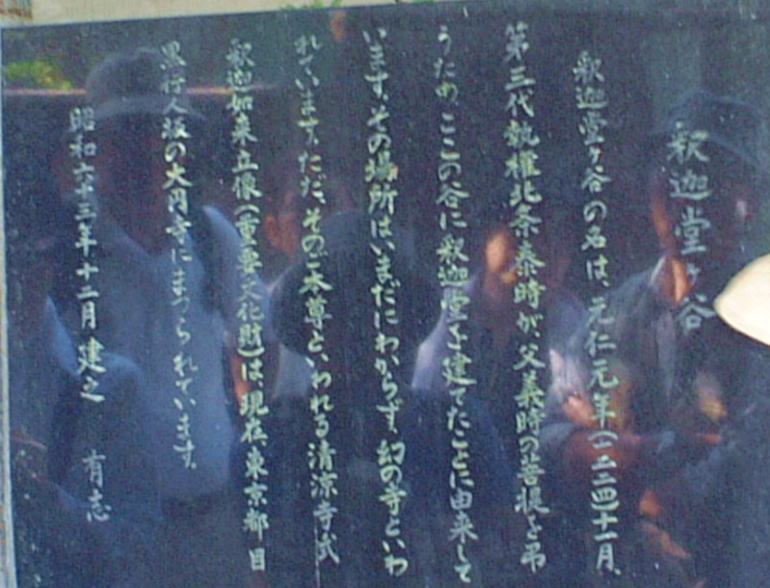

| 鎌倉駅⇒勝長寿院跡⇒釈迦堂口洞門⇒報国寺⇒熊野神社⇒ 浄妙寺⇒足利屋敷跡⇒梶原井戸⇒明王院⇒(泉水橋)⇒解散 |

||

| |

||

|

鎌倉駅から金沢街道を下り大御堂橋から旧道に入いる。ここがスタートポイントになり、しばらく行くとあるこの標識を釈迦堂跡方面へ右にまがる。目指すは、先ず勝長寿院跡と釈迦堂ケ谷切り通しである。 | |

| 勝長寿院と源義朝主従の供養塔 | ||

| 途中にある『勝長寿院と源義朝主従の供養塔』。1185年、頼朝は父義朝の菩提を弔うため、この地に勝長寿院を建立し、義朝と郎等の鎌田正清(政家)の頚を埋葬したとのこと。 石碑に並ぶ五輪塔は、源義朝公主従の供養のため後年建てられたものである。 左:源義朝公之墓、右:鎌田政家之墓 勝長寿院には壮大な大伽藍などが立ち並んでおり、鎌倉幕府滅亡後も足利氏によって護持されたが16世紀頃に廃絶したといわれる。 ここに集められた礎石は工事等で出土したもので、柱をすえる整形跡や火災の痕跡がみられ、勝長寿院の存在と歴史を唯一語る貴重な遺物である。 《一言》頼朝が建てた大寺院に、勝長寿院、永福寺、鶴岡八幡宮があるが現存するのは八幡宮だけである。 |

|

|

報国寺

報国寺